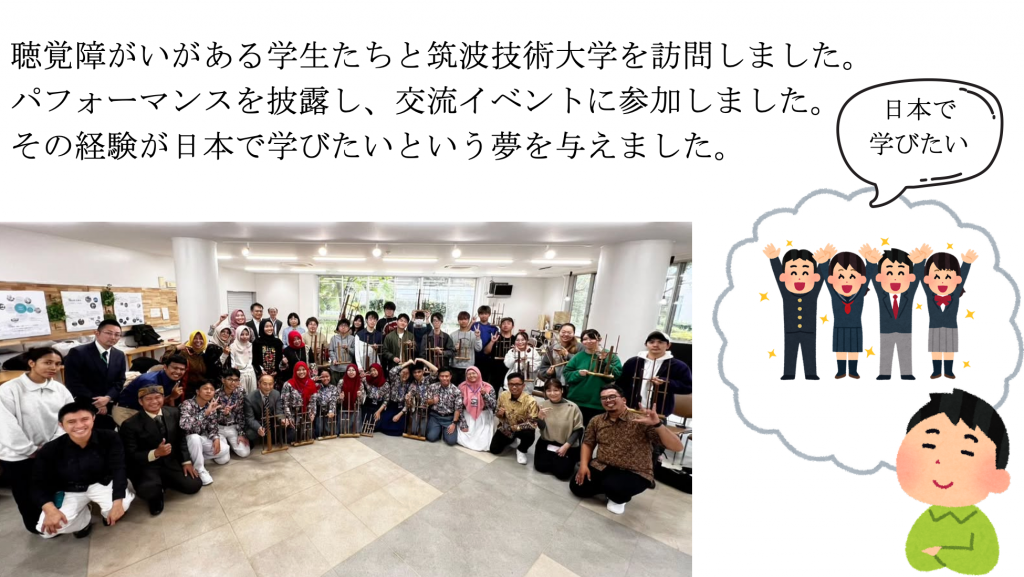

聴覚障害者のための日本語教材を作りたい!

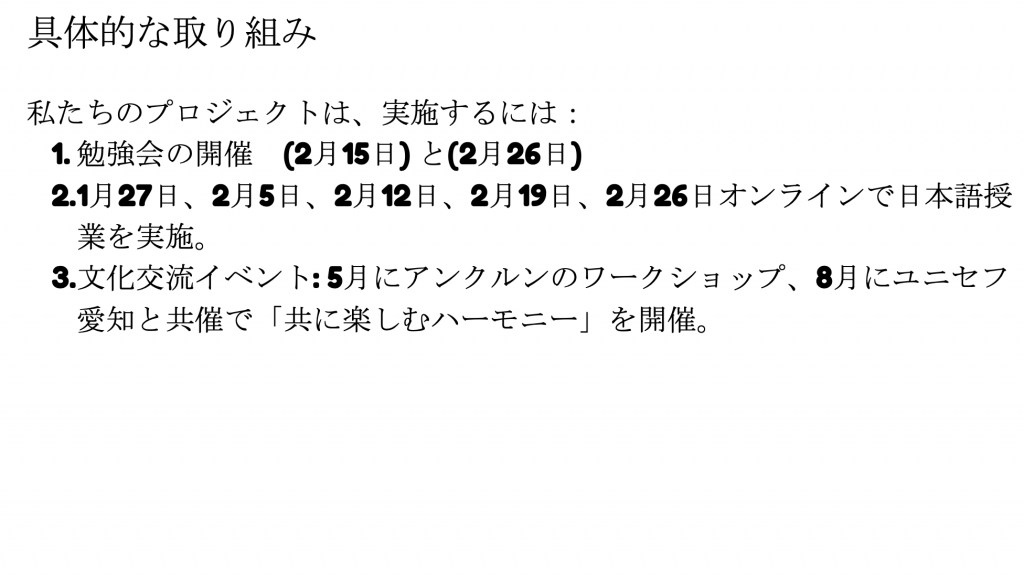

1月末から2月にかけて、バンドン聾学校の生徒を対象にGoogle MeetやZoomを用いた授業を実施。対面勉強会も予定しています。

授業を進める中で、学生の理解度の差や適したオンライン環境の必要性が明らかになり、カスタマイズ可能なプラットフォームの構築も視野に入れています。学習を継続し、日本で学ぶ選択肢を持てるようになることを目指します。

オンライン授業の実施

2025/02

2025年2月、インドネシアの聾学校の生徒を対象に、日本語のオンライン授業を全5回実施しました。授業は毎週水曜日にZoomを用いて行われ、講師はボンビーさんが担当しました。教材には日本の初級日本語教科書の一部を使用し、Canvaを使ってインドネシア語と日本語(漢字・ひらがな)でわかりやすく画面共有しました。

■ 授業の様子■

・生徒とのやりとりはZoomのチャット機能を活用し、日本語での質問・回答を実践。

・ボンビーさんが「住所はどこですか、と聞いてください」とCanva上で提示 → 生徒がチャットに「住所はどこですか(zyuusyo ha doko)」と入力する形式で進行。

・生徒の学習環境や理解度には個人差があり、片耳が聞こえる生徒や完全に聴覚を失っている生徒など、聴力レベルはさまざまでした。

・授業参加のスタイルも多様で、スマートフォンからの参加や部活動中に落ち着かない場所から接続する生徒もいた一方、大画面で集中して取り組む生徒も見られました。

■ 気づきと課題■

・日本語入力の待ち時間が長い: 生徒がチャットで日本語を入力するのに時間がかかり、授業進行に待ち時間が生じました。

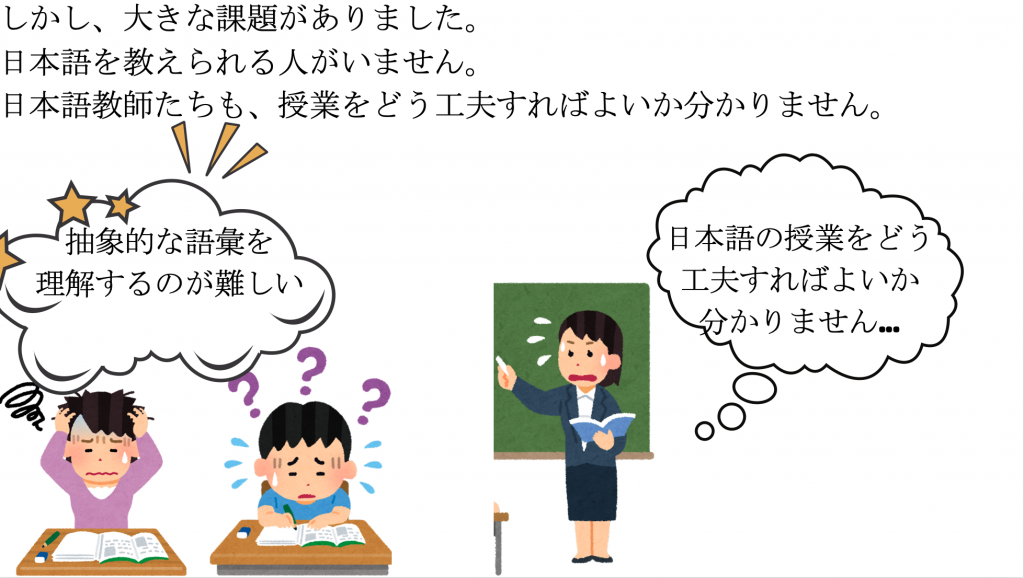

・手話と日本語の文法構造の違い: 手話では助詞(「は」「が」「に」など)が使われないため、「住所どこ」のような構造になりやすく、日本語文法とのズレが混乱を生んでいました。

・学習・理解レベルの個人差: 生徒によって日本語の理解度や入力スキル、聴覚の状態に大きな差がありました。

・通信・受講環境のバラつき: 授業への集中度や機材環境(スマホ、PC、大画面など)にもばらつきがあり、学習効果にも影響していました。

サバイバル日本語の導入!実用性とモチベーションを高める新たな試み

2025/03

これまでの授業では、「ひらがな・カタカナの習得」を中心に進めてきましたが、文字を十分に覚えきれていない生徒にとっては授業についていくことが難しく、学習へのモチベーションが下がってしまうという課題がありました。

そこで新たなアプローチとして「サバイバル日本語」を導入しました。

サバイバル日本語とは、買い物、道案内、食事、緊急時など、日常生活の中で実際に使うことが多いフレーズや語彙を指します。短期間の学習で、基本的かつ実用的なコミュニケーション能力を身につけることを目的としています。

「日本に行ったときに、すぐ使える日本語を知りたい」「今すぐ役立つ言葉を学びたい」――こうした声に応える形で、日本語を学ぶ意欲を高め、日本とのつながりを感じられるような授業を目指しています。

現在、生徒へのヒアリングを通じて、「使いたい言葉」「よく使う表現」を10個程度ピックアップし、それらをもとに教材を作成中です。既存の日本語教材や市販のテキストも参考にしながら、学習者の視点に立った語彙選びを心がけています。

テキスト制作

2025/08-10

現在、サバイバル日本語教材の作成を進める中で、

「どのような形(動画・写真・イラストなど)だと、日本語の手話がインドネシアの生徒にとって理解しやすいか」「学習に向いている形式とは何か」「日本で使用する際に使いやすい仕様とは何か」について検討を行いました。

まずは、既存の日本語手話教材の形式を参考に、手話のイラストを用いたテキストを試作しました。

手話イラストの制作は、Idea Stoa学生コミュニケーターの友人である名古屋学芸大学のうるのさんに依頼。

イラスト作成では、

・手の動きが分かりやすく見えること

・手話の動作に集中できるよう、人物の装飾を省くこと

といった点を工夫しました。

完成した教材を実際にインドネシアの生徒に見てもらい、理解しやすさについて意見をもらったところ、イラストだけでは意味が伝わりにくいという声が多く寄せられました。教育的な文化の違いも影響しているようです。この結果を受け、次のステップとして、写真を用いた手話テキストの作成へと方向転換しました。

今後は、インドネシアの手話と日本語の手話を左右のページに並べた構成で、より実践的で使いやすい教材づくりを進めていきます。

メンバー

フラディ ファリエンコ フランガラトズ アブバカル パエ (ボンビー)

名古屋大学 国際研究科

ファーリザル バサント ラマダン (ファーリ)

名古屋大学 国際研究科