鳴き声で野鳥の種類がわかるアプリの開発!

「どうしたら人間と自然がもっと近くに感じられるだろう?」

実験オーナーの大辻さんは、幼い頃から野鳥が大好きで、家の庭を野鳥のために改造したり、家族と観察に出かけたり、野鳥とともに日常を過ごしてきました。

今でも鳴き声を耳にして、「この鳥は何だろう?」と気になる日々。

もしその鳴き声を簡単に調べられたら、もっと野鳥が身近に感じられるのではと思ったことがきっかけです。

また、都市部に現れる野鳥の背景には、本来の生息地での餌不足や環境汚染といった問題があるかもしれません。身近な野鳥に目を向けることは、自然環境の変化や環境保全について考えるきっかけになります。

鳴き声から野鳥の種類を知ることができれば、自然とのつながりをもっと感じられるはずとの思いからこの実験が始まりました。

この実験の目的は、野鳥の鳴き声から種類を特定できるアプリを開発し、誰でも気軽に野鳥観察を楽しめるツールをつくることです。

普段の生活の中で「今、鳴いているのはどんな鳥だろう?」と気になったとき、すぐに調べられたらもっと自然が身近に感じられるはず。野鳥の存在に気づくことが、自然とのつながりを再発見するきっかけになります。

そして、野鳥の分布や行動を知ることは、環境の変化や生態系への影響にも目を向けることにつながります。

このアプリを通して、

・人が自然に関心を持つきっかけをつくる

・野鳥の生息状況を知ることで、環境への理解を深める

1. データ収集:

名古屋大学周辺や近隣の自然公園で野鳥の鳴き声を録音し、データを蓄積する。

2. 技術調査:

既存の海外アプリや音声解析技術(AI・機械学習など)の調査を行い、どの技術が活用できるか検討する。

3. 試作アプリの開発:

スマートフォンで録音した鳴き声をもとに、鳥の種類を特定できる仕組みを構築する。

4. フィールドテスト:

実際にバードウォッチングをしながらアプリを試し、精度の検証や改良を行う。

5. ユーザー体験の向上:

初心者から上級者まで楽しめるインターフェースを検討し、野鳥観察の魅力を広げる。

このプロジェクトが、人々が自然とのつながりを感じ、環境問題について考えるきっかけになればと思っています。

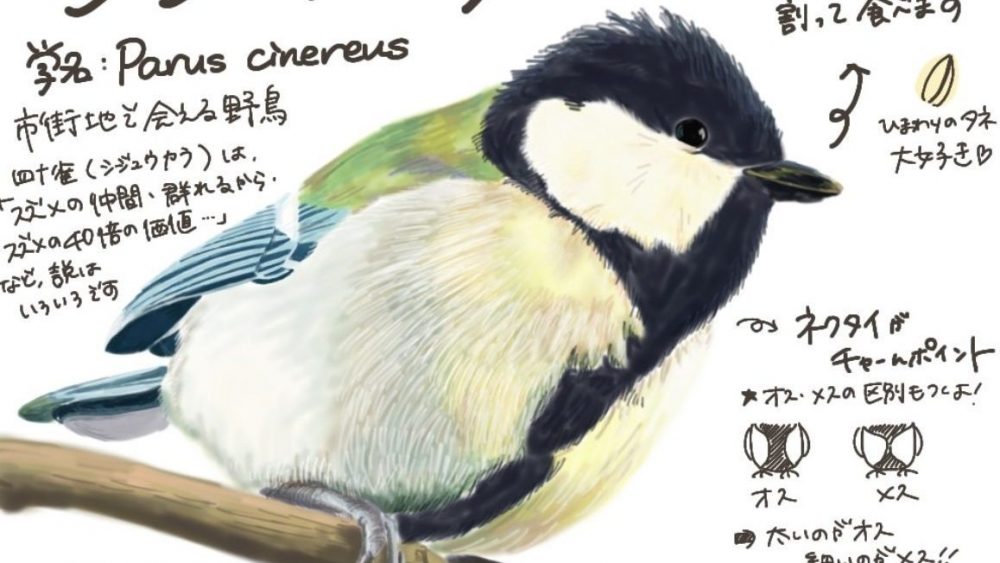

はじめの一歩:野鳥の魅力をInstagramで発信!

2025/04/03

野鳥の魅力をもっと身近に感じてもらえるように、Instagram投稿をはじめました!出会える野鳥たちの姿、特徴、ちょっとした豆知識を発信しています。

「こんな野鳥いるんだ!」

そんな発見を通して自然とのつながりを感じてもらえたら嬉しいです🌿ぜひフォローして、一緒に身近な自然を楽しみましょう!

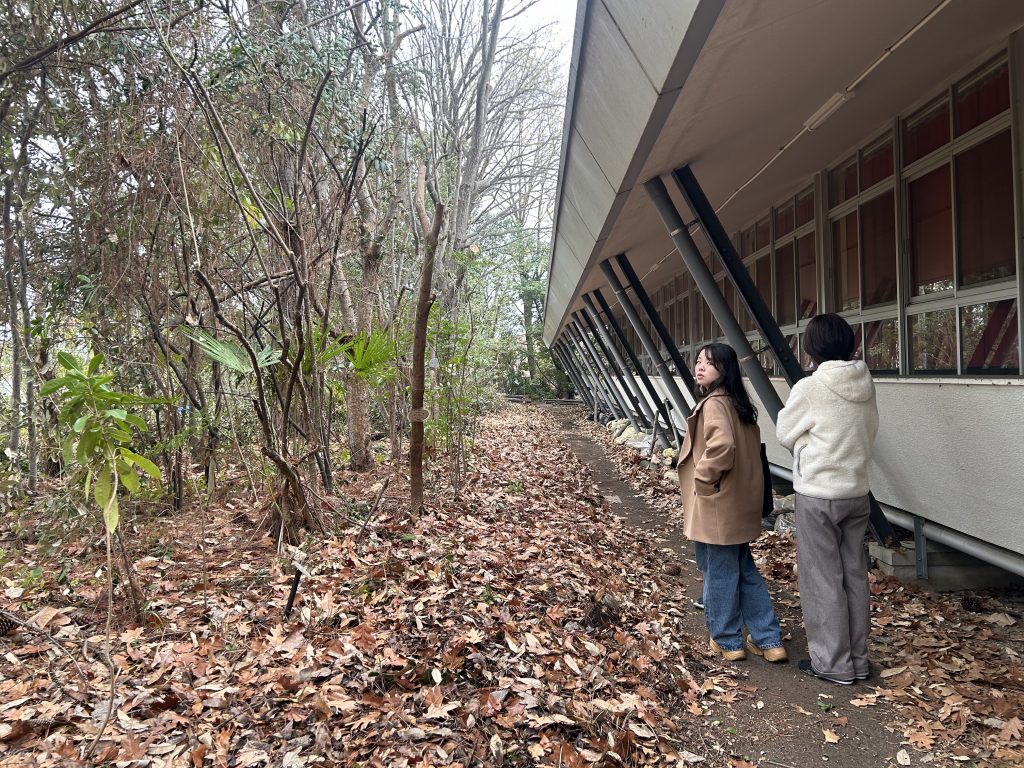

名古屋大学の野鳥観察に行ってきました

2025/04/01

私たちの身近にどんな野鳥がいるのか調査するため、名古屋大学博物館 野外観察園に行き、野鳥の観察に行ってきました。木々の間を飛び交う姿や、耳をすませば聞こえてくるさまざまな鳴き声。当日はヒヨドリを多く観察できました。アプリ開発に伴い、どんな場面でアプリがあるといいのか、活用場面を想像しながら観察してきました。

名古屋大学の職員のお子さん(小学生)とも一緒に回りました。「あそこにいるよ!」と野鳥の鳴き声を追っかけて居場所を教えてくれたり、「鳴き声だけ聞こえるけど、どんな鳥が鳴いているんだろう?」などと、野鳥に興味津々!

普段は見過ごしてしまいがちな身近な自然の中に、たくさんの命の気配を感じました🌿

▶︎ヒヨドリ(Bulbul、学名:Hypsipetes amaurotis)

ヒヨドリは、日本全国に広く分布し、市街地から森林、農村までさまざまな環境で見かけることができます。特に公園や庭先、街路樹のある場所などでよく見られ、果実や花の蜜を求めて活発に飛び回ります。ヒヨドリは高く響く「ピーヨ、ピーヨ」や「ヒーヨヒーヨ」といった特徴的な鳴き声を持っています。状況によって鳴き方が変わり、警戒時や威嚇時には「ギーギー」や「ジュリジュリ」と濁った声を出すこともあります。

生物研究会との出会い

2025/04

野鳥の鳴き声に関するデータを探していたところ、名古屋大学内で活動している「名古屋大学生物研究会」というサークルを見つけました。自然や生き物が好きな学生たちが集まり、毎月学内で野鳥の観察などを行っている団体です。

名城公園で開催されたバードウォッチングイベントに参加し、生物研究会のメンバーと直接お会いする機会を得ました。メンバーには野鳥が好きな学部生のほか、野鳥を研究している森林保護研究所の大学院生も所属しており、今回のプロジェクトの背景や目的についてお話しすることができました。

実際に大学院生が野鳥の鳴き声データを取り扱っていることも確認でき、プロジェクトへの協力についても前向きに相談に乗っていただけることになりました。

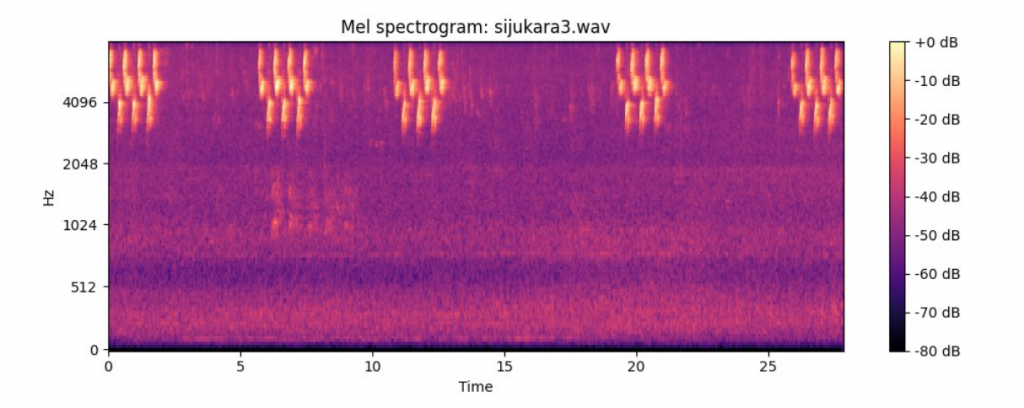

Pythonでの実験

2025/05〜

野鳥の鳴き声を自動で判別するシステムの構築に向けて、Google Colab上でPythonを用いた実験を行いました。ChatGPTやGitHub CopilotといったAIツールの力も借りながら、音声データを機械学習モデルで判別する仕組みの試作に挑戦しました。

まず、野鳥の鳴き声などの音声データをそのままでは扱いにくいため、波形やスペクトログラムなどの視覚的な画像に変換しました。これにより、音の特徴を画像として捉え、画像分類の技術を応用して鳴き声を識別するモデルの学習が可能になります。

しかし、現時点では使用できる鳴き声データの量が限られているため、モデルの判別精度はまだ十分とはいえません。より多くの音声データを収集し、精度を高めることで、より実用的なシステムへと発展させていく予定です。

アプリ開発の実現可能性と今後の方針

2025/05〜

野鳥の鳴き声を活用したスマートフォンアプリの開発を当初の目標として検討してきましたが、現時点での実現にはいくつかの大きな課題があることが見えてきました。

まず最大の課題は開発コストの高さです。

アプリ開発のスキルが不十分なため、外部の開発者に依頼する必要があり、開発コストがかかります。また、開発にかかる時間や労力を考慮すると、限られた期間(1年間)で成果を出すことの難しさがあります。

さらに、外部からの資金提供や支援を受けるには、明確な収益モデルを持ったビジネス化が求められるため、趣旨や方向性を含めた再検討も必要になります。

こうした状況を踏まえ、現在はスマホアプリではなく、Webサイトでできることに切り替える選択肢を検討しています。Webサイトであれば比較的低コストかつ柔軟に運用でき、プロトタイプとしての機能も持たせやすいため、現実的な代替案となり得ます。

今後の方針案(アプリ開発以外の可能性)

以下のような方向性を視野に入れて、プロジェクトの展開を検討中です:

1. データ収集プラットフォームの構築

参加者が鳴き声データを投稿・共有できるWebサイトを立ち上げ、判別AIの学習に活用する仕組み。

2. 野鳥をテーマにしたゲームの開発(デジタル/アナログ)

野鳥に親しみながら知識を深められるシンプルなWebゲームや、遊びながら学べるボードゲームなど、楽しさと教育性を兼ね備えたコンテンツの企画。

今後の方針:野鳥ボードゲームの制作へ!

2025/06〜

プロジェクトの最終目的である「ヒトと野鳥の距離を近づける」ことを実現する手段として、野鳥をテーマにしたボードゲームの制作に取り組むこととなりました。

このボードゲームでは、すごろくのようにマスを進みながら、野鳥と出会うマスに止まると野鳥カード(鳴き声・写真・レア度・ポイント付き)を手に入れることができます。双六にはQRコードやボタンがついており、実際にその鳥の鳴き声を聞ける仕掛けも導入予定です。

◉メンター・野原さんの示唆

野原さん自身、子どもが生まれてから「この鳥なに?」という子どもの言葉や、絵本に登場する鳥をきっかけに、野鳥に関心を持つようになったそうです。子どもの好奇心を通じて、家族全体が自然や鳥に興味を持つことがあるという実感が、このプロジェクトの方向性を後押ししています。

また、「野鳥図鑑は読み終わりがあるけれど、ボードゲームは繰り返し遊ぶ中で毎回違う発見がある」という意見も。スマホアプリも一定層には効果がありますが、自然の中で遊ぶきっかけをつくる点で、アナログなボードゲームの方がより広がりやすい可能性があります。

◉地域とのつながり・町おこしへの展開も

ボードゲームの内容を、山や地域ごとの「野鳥分布」や「鳴き声」に応じてカスタマイズできれば、地域限定版のゲームとして展開することも可能です。ゲームがきっかけで実際にその場所を訪れる人が増えるようになれば、地域の自然と人をつなぐツールとしても大きな役割を果たせるかもしれません。

◉今後の展望

現在、アプリ開発は資金やリソースの面で現実的に厳しい部分もある一方で、可能性を閉ざすのではなく、ボードゲームを主軸に据えつつ、アプリ開発にも並行して挑戦を続ける方針とします。

メンバー

大辻洵子

名古屋大学 経済学部