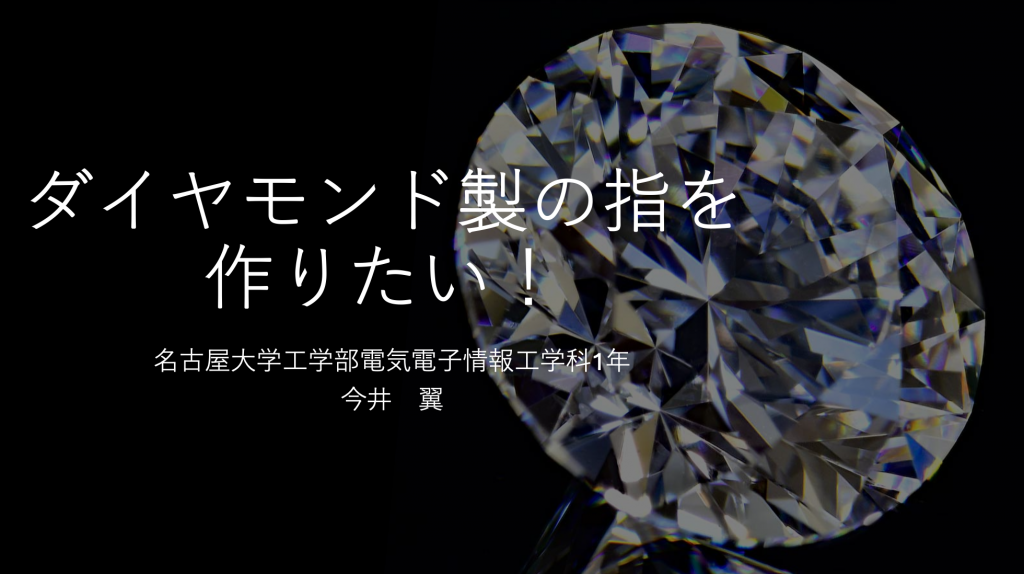

安価にダイヤモンドを生産したい!

「CVDダイヤモンドでアクセサリーを作りたい!」

実験オーナーの今井さんは現在、大学1年生。

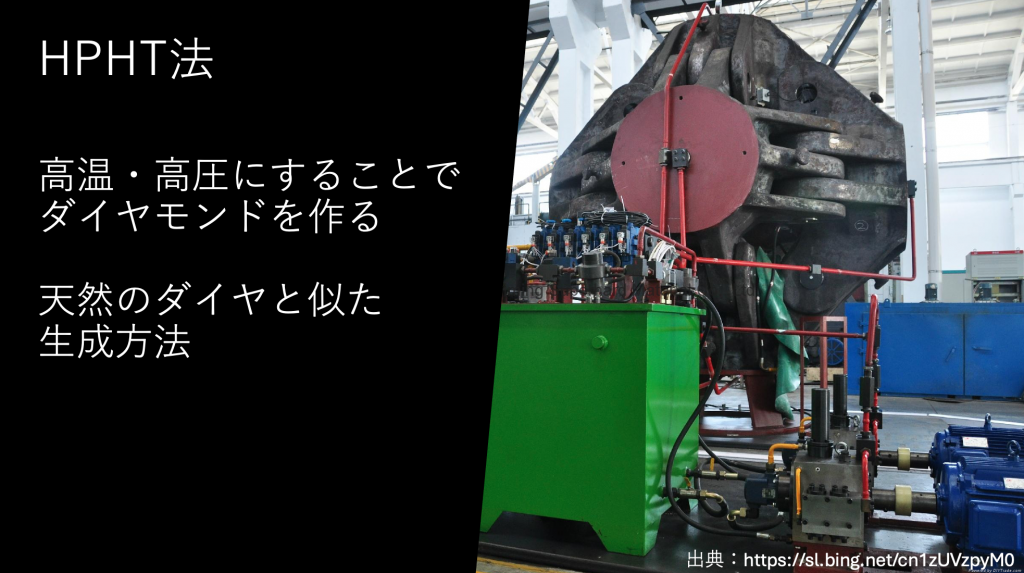

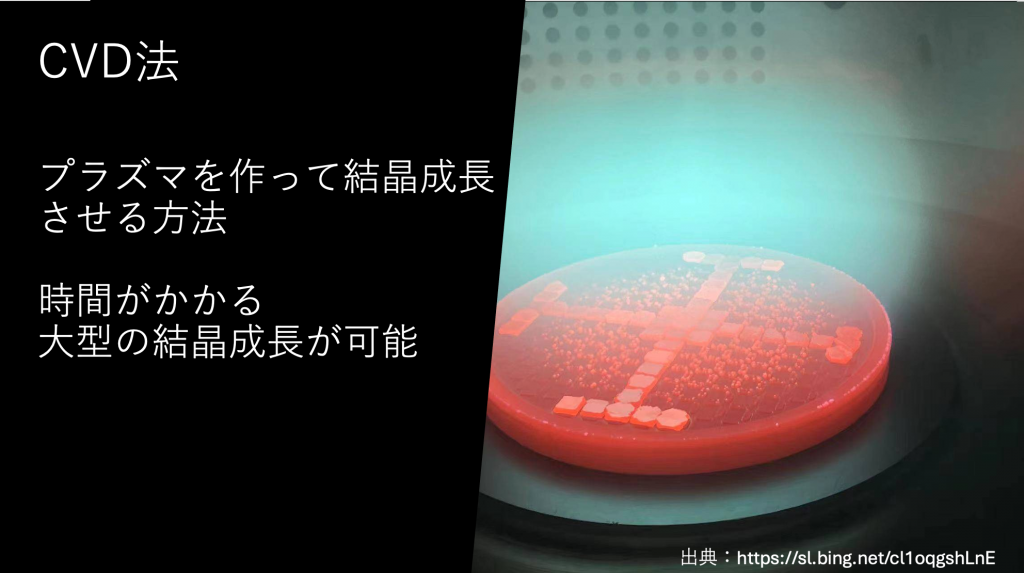

着目したのは、CVD法によって人工的にダイヤモンドを生成する技術。

高品質でありながら安価に生産できる可能性に魅力を感じ、「自分の手でダイヤモンドをつくってみたい」という強い思いが、挑戦の出発点です。

知識も経験もこれから、という段階ながら、少しずつ知識を集め、学内の研究者や大学院生とつながりながら、CVDダイヤモンドの可能性を探っていきます。

このプロジェクトの目的は、CVD法によって高品質な人工ダイヤモンドを安価かつ大量に生産する技術の確立です。

アクセサリーとしての美しさはもちろん、

ダイヤモンドが持つ優れた特性を活かして、次世代の半導体や産業材料としての可能性にも挑みます。

目指すは、

①高品質なダイヤモンド基盤を安価に生産することで半導体などの次世代技術を推進したい!

②大規模な結晶を活かして素材の価値を高め、新たな需要を創出したい!

将来的には、これらの技術をもとに日本の産業を世界に先駆けて発展させたいというビジョンを掲げています。

この取り組みはまだ始まったばかりですが、学生の熱意と行動力が、研究の現場や実験プロジェクトを巻き込みながら前進していきます!

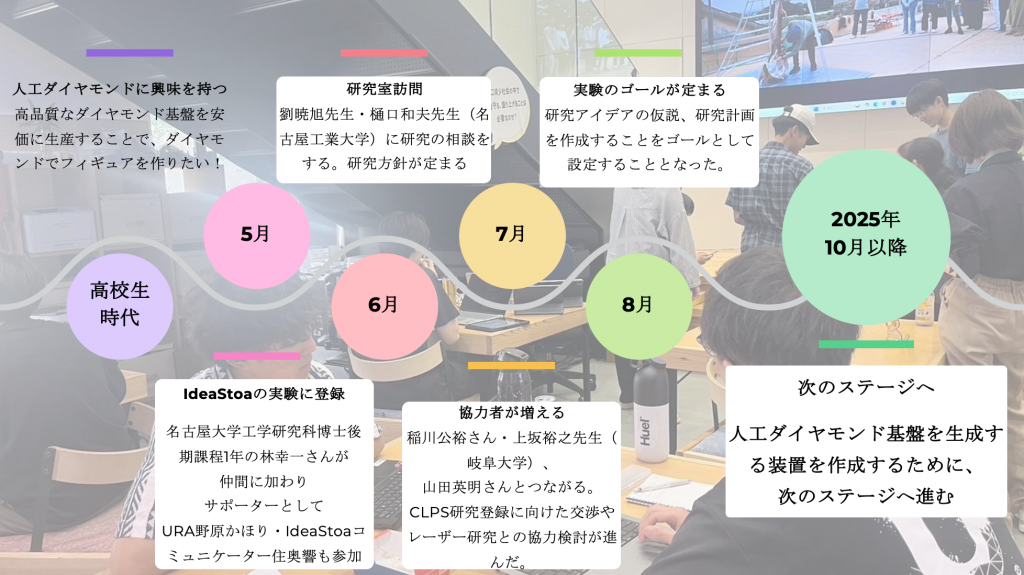

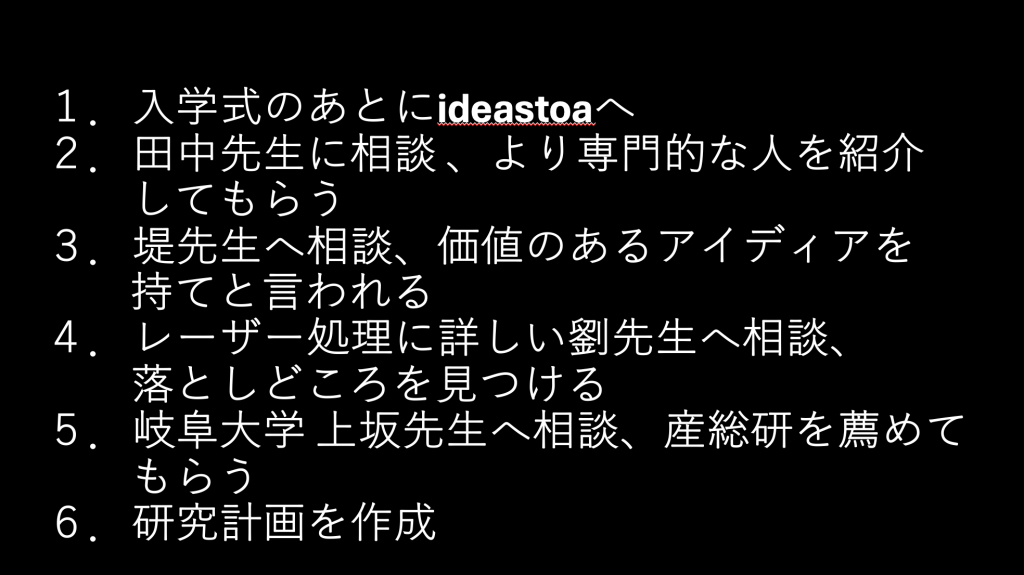

プロジェクトの始まり 🌱

2025/05

人工ダイヤモンドプロジェクトは、実験オーナー・今井さんの「人工ダイヤモンドって、どうやって作るんだろう?」という小さな疑問から始まりました。

その関心は自身のプロジェクトテーマの“種”となり、Idea Stoaを通じて工学研究科の林さんと出会ったことで、プロジェクトとして本格的に動き出しました。

個人の関心が、仲間との出会いを経て、研究へとつながる第一歩となりました。

仮説を探す日々 🔍

2025/05

Idea Stoaのチームメンバー(URAや学生コミュニケーター)とともにミーティングを重ねながら、今井さん自身が「なぜ人工ダイヤモンドに惹かれるのか」を改めて振り返り、プロジェクトとしてどこを目指すのかを議論しました。

ちょうど今井さんの担当教員が低温プラズマセンターに所属していたことから、研究者に直接相談できる機会を得ました。ここで初めて有識者から方向性の示唆をもらうことができました。

さらに研究室訪問を繰り返す中で、研究には現実的な制約があることを学び、目標を「筋の良い仮説を持ち、説明できること」へと再設定。プロジェクトは仮説志向・アウトプット志向へと進化していきました。

技術的な挑戦へ ⚙️

2025/06

6月24日には、名工大の教授へ研究相談を行いました。今井さんの情熱を評価いただき、研究室装置の使用を提案していただくという大きな一歩につながります。

このタイミングで研究方針も具体化しました。

これにより、「人工ダイヤモンドをどのように作り、評価していくか」という現実的な方法論が見え始めました。

協力の輪が広がる 🤝

2025/07

URAを通じて、岐阜大学のコーディネーターの方々を紹介いただき、プロジェクトの紹介を行いました。さらにCLPS研究登録につながり、産総研の研究者を紹介していただくなど、連携の場が一気に拡大していきました。

これまで身近な関心からスタートしたプロジェクトが、外部の研究者や協力者とのつながりを通して、新しい可能性を獲得し始めました。

社会化と発展 🚀

2025/08

7月には、CLPS研究登録に向けた交渉やレーザー研究との協力検討が進み、活動は社会的な枠組みの中へと展開しました。

8月にはチームメンバーで成果を振り返り、研究アイデアの仮説や研究計画を整理。これにより、プロジェクトは次のフェーズへと移行します。

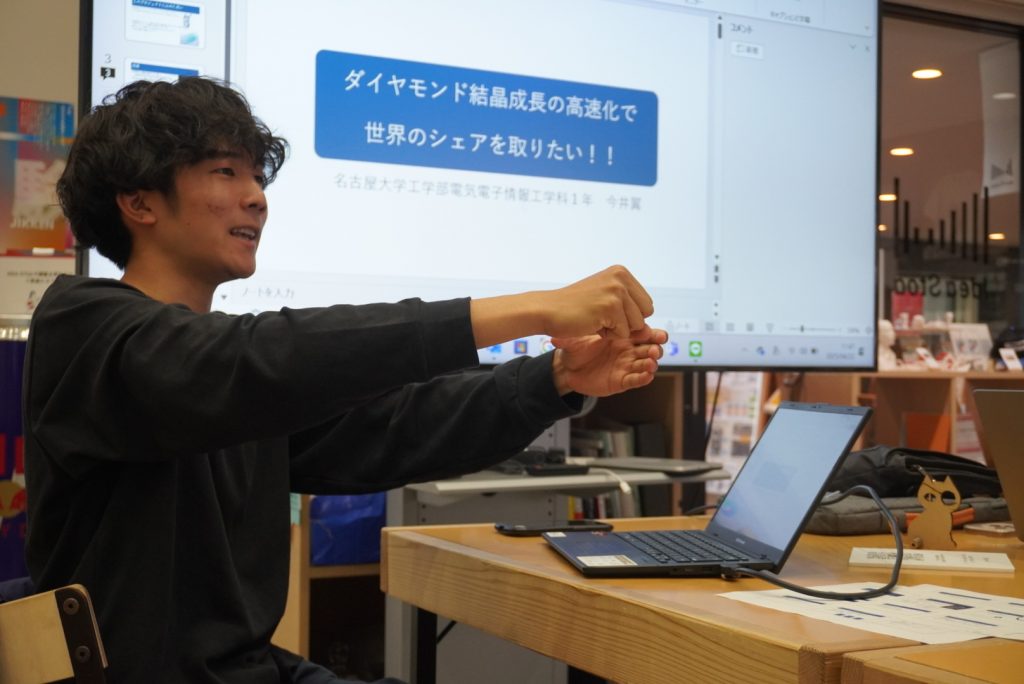

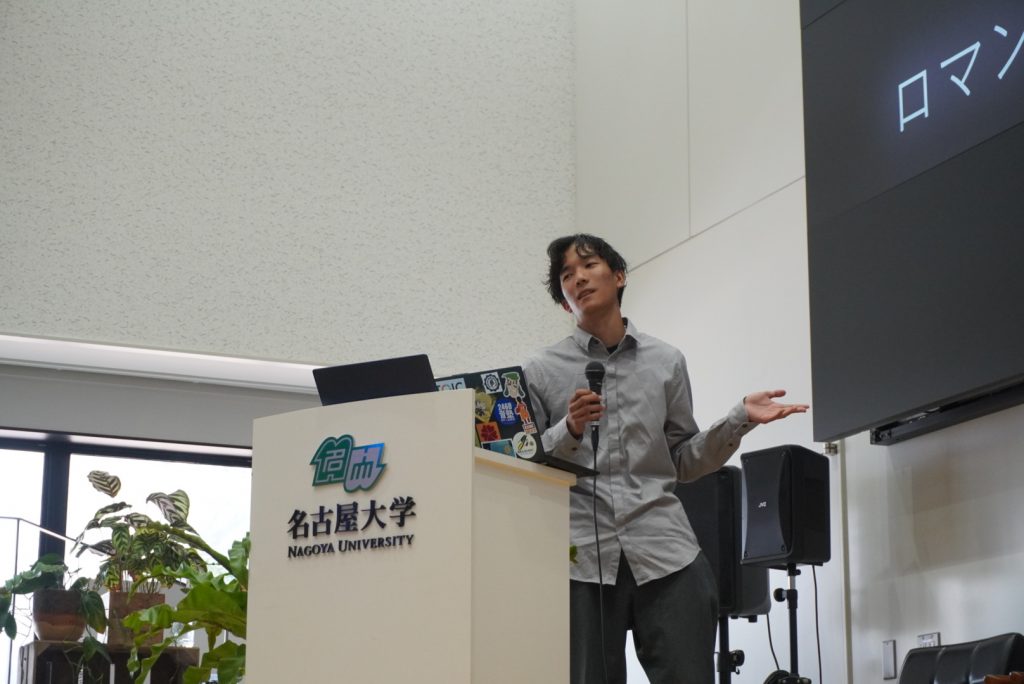

Idea Stoa Festivalの登壇!

2025/09

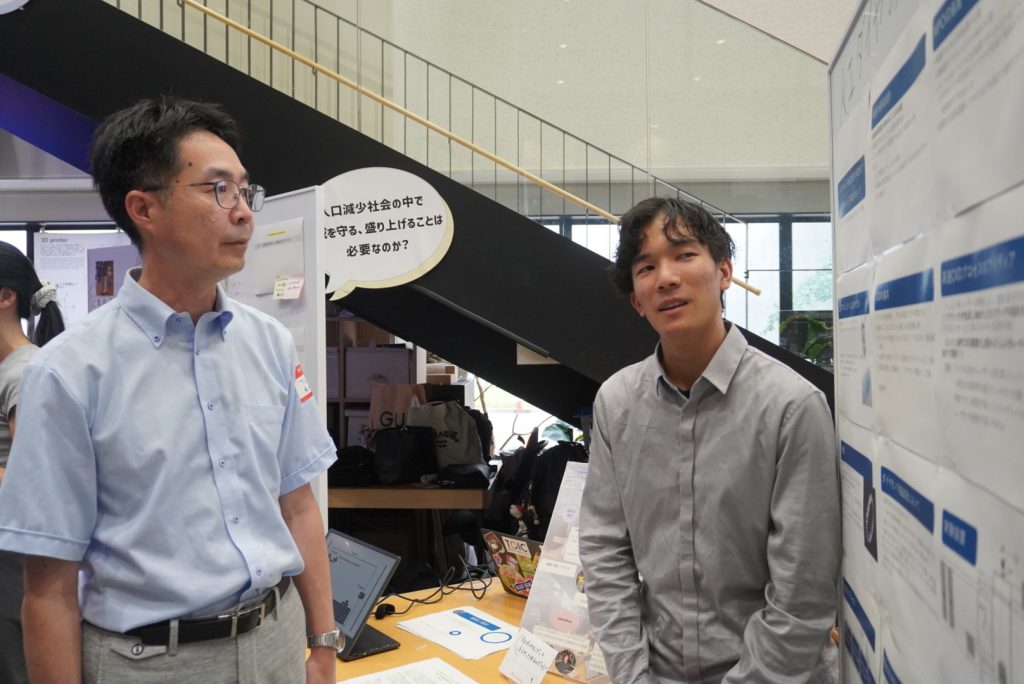

9月に開催された「Idea Stoa Festival」では、これまで取り組んできた実験の活動報告を行いました。

自身の活動を参加者の前で発表し、ブースにも多くの方が訪れてくださり、さまざまな質問や意見をいただきました。

また、光産業大学院大学の方々からもアイデアに関心を寄せていただき、深い意見交換を行うことができました。

▼ Idea Stoa Festivalの登壇資料

大学1年生の春、入学直後から強い探究心をもってIdea Stoaに参加。

未知の分野にも積極的に挑戦し、研究者へのアプローチや訪問を重ねながら活動を広げてきました。

その姿勢が共感を呼び、周囲とのネットワークが確実に広がっています。

今井さんの挑戦はここで終わりではなく、次なる問いに向けて、すでに新たな一歩を踏み出しています。

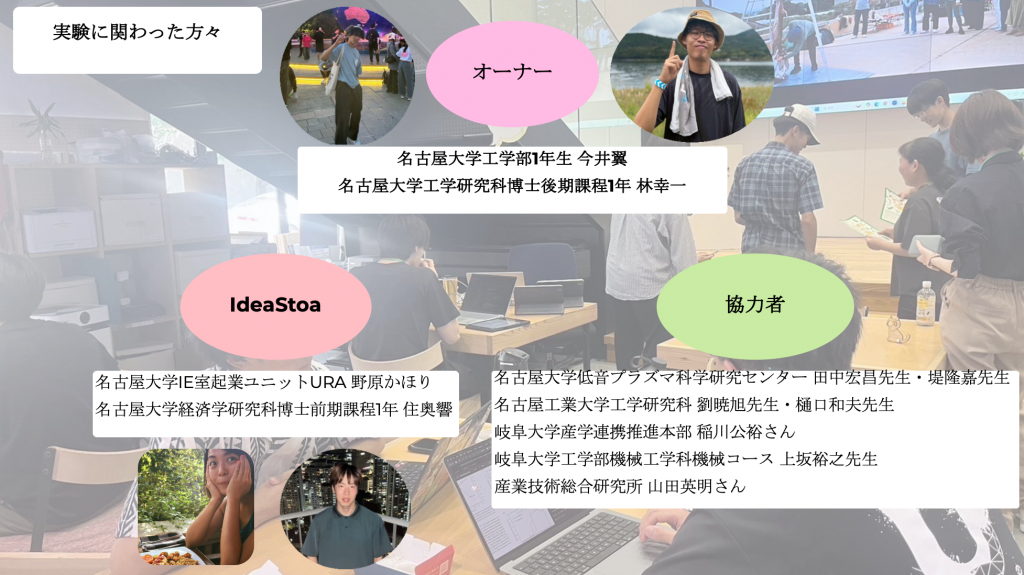

メンバー

今井翼

名古屋大学 工学部 電気電子情報

林幸一

名古屋大学 工学研究科