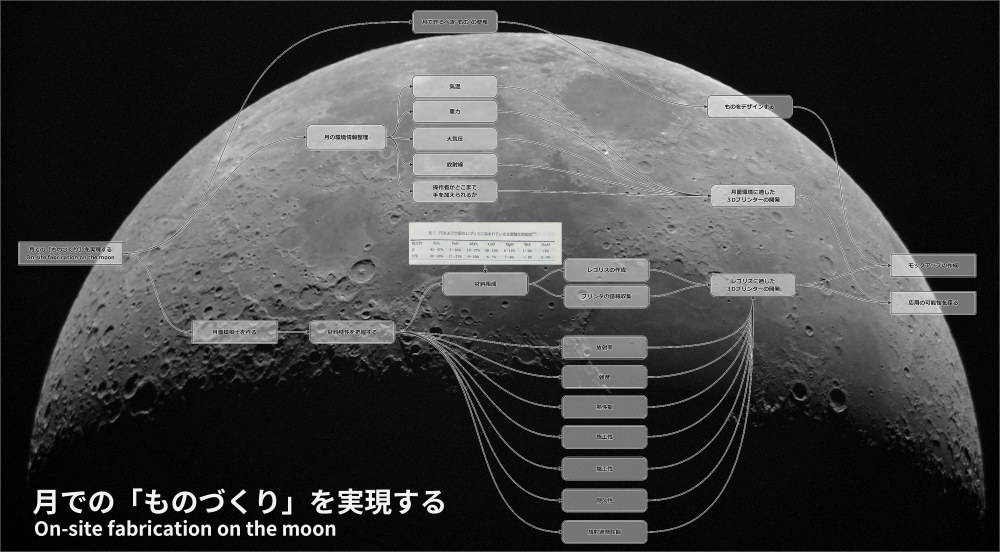

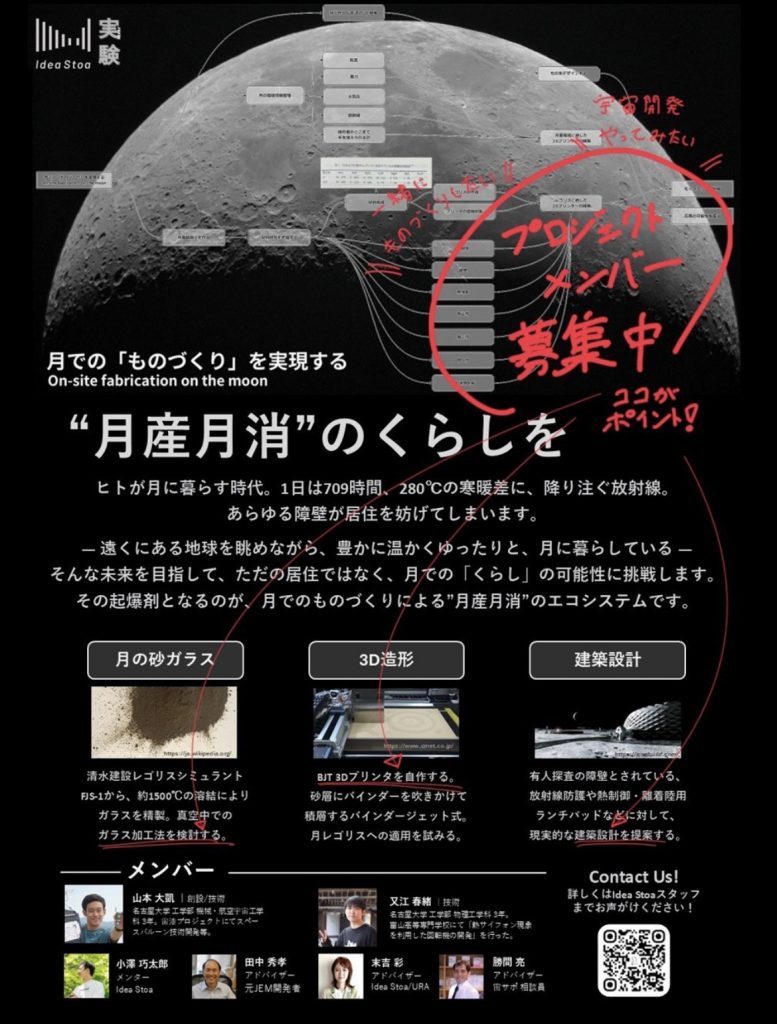

月での「ものづくり」を実現する

私たちは、火星での”くらし”を実現します。 宇宙工学や建築の側面から描く、人類が火星で暮らす未来。 そのためには、人口4千人が暮らす居住空間を作り、自給自足の生活を営む「街」が必要になります。 そのファーストステップとして、月があるのではないでしょうか。 今や、家もロケットも3Dプリンタで作る時代。 月で暮らし、そこでものづくりをし、火星に飛び立つためのそれぞれの過程で、3Dプリンタが求められます。 このプロジェクトでは、月面において3Dプリンタで作るべきもの、作ることができるものの可能性に挑戦します。

月の砂を活用した地産地消の可能性

将来的に月に人が暮らせるようになるためには?安全性やコストの問題が大きな課題となります。しかし、もし月の砂を活用し、現地で必要なものを生産できるようになれば?宇宙開発の大きな前進となります。このプロジェクトでは、月の砂を使ってどのようにものを作り出せるのかを探り、システム全体をどのように実装するのかを考えていきます。

ものづくりのアプローチ

私たちはこんなことしました!

【ガラス法の検討】

月の砂を活用したものづくりを実現を目指して、まずガラス加工法を試しました。ガラス製法を選択した理由は、月の砂にはシリカ成分が多く含まれており、地球上でのガラス製造と同様のプロセスを適用できる可能性が高いため。

結果、月の砂を高温で溶かし固めることで硬く強度の高いガラス状の素材が形成されることが確認されました。この素材は圧縮強度に優れ、月面構造物の基礎材料として有望であると考えられます。

(参考)

Meurisse, A., Cazzaniga, C., Frost, C., Barnes, A., Makaya, A., & Sperl, M. (2020). Neutron radiation shielding with sintered lunar regolith. Radiation Measurements, 132.

太田将裕, 渡邉拓也, 松島亘志. (2021). 均質加熱および表面加熱による月面模擬砂FJS-1の融解凝固実験.土木学会論文集 A2(応用力学), 77, 2, I_319-I_328.

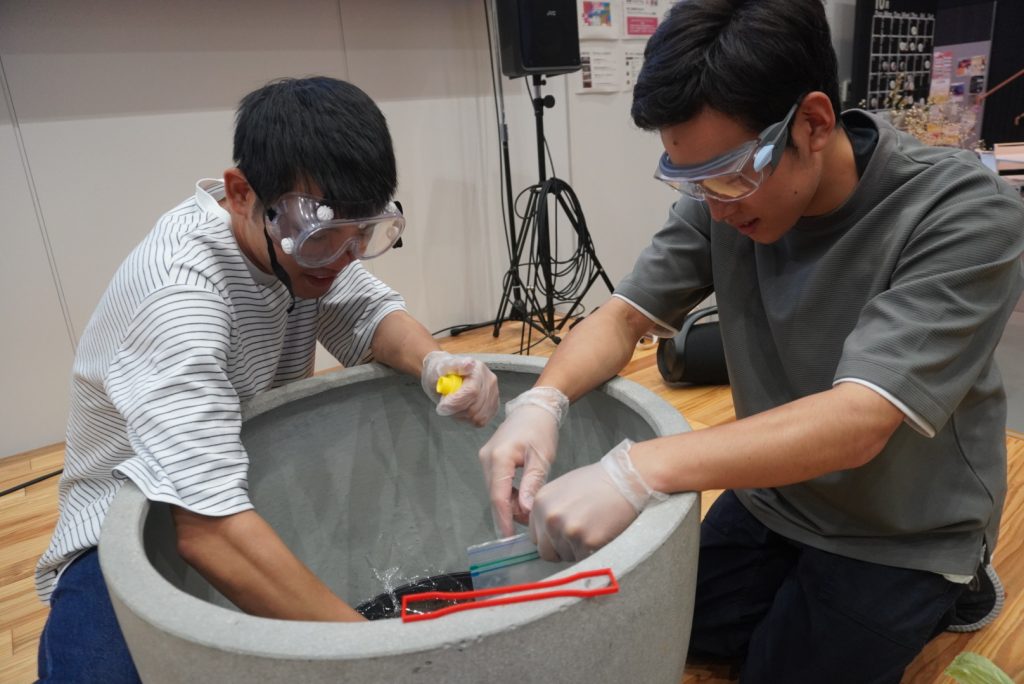

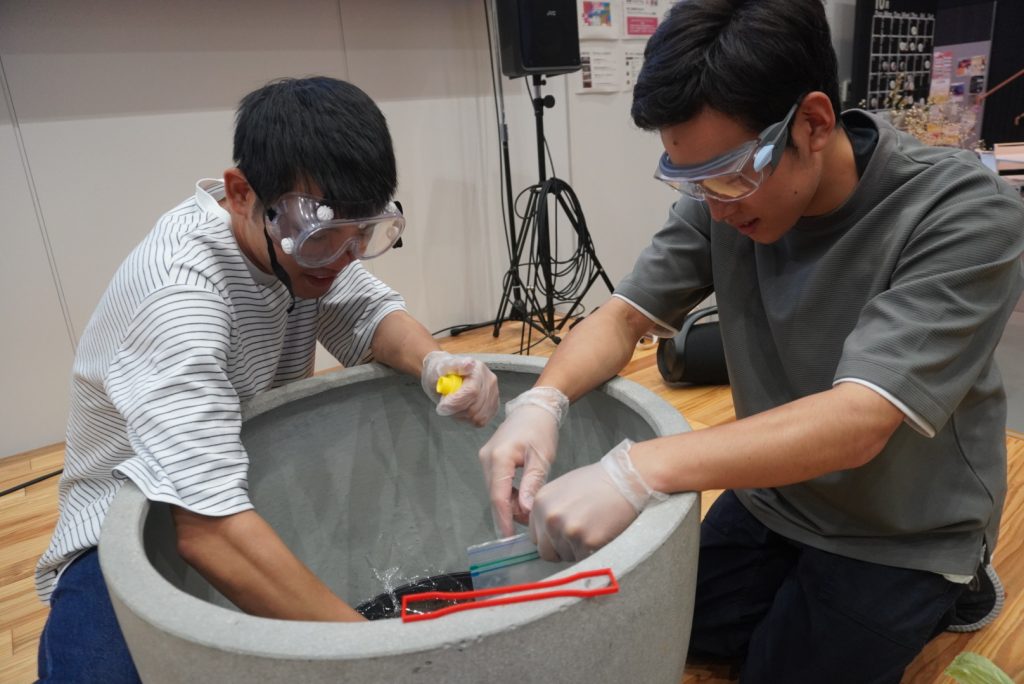

準備中の風景

▼使用したガス窯と焼き固めた月の砂

▼試験でお世話になっている稲吉オサムさん

【3Dプリンターの開発】

次に、月の砂を希望の形状に加工できるような3Dプリンタの開発に着手しています。一度資材を月に運び込むだけで、運用を続けることのできる技術で、コンセプト検証の段階に入っています。

▼3Dプリンタの仕組みを勉強中

開発の新展開

▶︎放射線対策の技術開発

月面で居住するためには、放射線対策が不可欠です。月の砂を溶かして密度を高め、放射線を遮蔽する効果的な材料を作る技術の開発を進めています。

▶︎「鋳造法」ー他の研究との差別化ー

月の砂を加工する研究は、一般的に焼結による方法が主流です。しかし、本プロジェクトでは鋳造という異なるアプローチを取っています。この技術が確立されれば、従来とは異なる方法で月面でのものづくりが可能になります。

▶︎関係企業との共同研究

宇宙開発はスピードが重要であり、技術開発の競争も激しい分野です。一日でも早く「月産月消」を実現できるよう、鋳型や宇宙建築に関する企業とヒアリングや共同研究を進め、迅速な技術実装を目指しています。

「第4回岐阜テックプランター2024、ファイナルに出場しました!」

2024年11月30日、OKB SCLAMBにて開催されました「岐阜テックプランター2024」に、IdeaStoa実験プロジェクト「月面でものづくり」チームがファイナルに出場しました!

岐阜テックプランターは、科学技術と情熱を武器に岐阜から世界を変えようとするチームを発掘・育成するプログラムで、研究者やテクノロジーベンチャー企業を支援することで、持続的な産業創出エコシステムの構築を目指してみえます。

「月面でものづくり」チームは最終ファイナルにピッチを行う機会をいただきました。月面の資源「月レゴリス」を活用した石膏型でものづくりを提案して、さらに3Dプリンターを用いた革新的な技術や「月産月消」のサステナブルな循環型ものづくりを紹介しました。

審査員の方からは、「これまで想像しなかった宇宙でのものづくりの可能性に触れ、今後が楽しみです」といった感想をいただき、石膏型を使った新しいものづくり構想や3Dプリンターで月レゴリスを加工するデモンストレーションには驚きと期待の声も寄せられました。

結果は、企業賞 BIPROGY賞をいただきました!

プロジェクトリーダーである山本くんがこれまで積み重ねてきた努力と創意工夫がこの成果を生み出しました。試行錯誤の日々の中で直面した技術的な課題や限界に向き合いながらも、諦めることなく解決策を模索し続けたその姿勢が今回の結果に結びついたと思います。

このような素晴らしい機会を提供してくださった岐阜テックプランターの皆様には、心より感謝申し上げます。

メンバーとサポーターの増員!

当時は、山本くんから始まり、又江くんと2人で活動を進めていましたが、現在はメンバーやサポーターが増え、活動の規模と幅がさらに広がっています!

メンバー

山本大凱

名古屋大学工学部機械・航空宇宙工学科2年生

又江春緒

名古屋大学工学部物理工学科

小澤巧太郎

合同会社XENCE