英語×親子関係から動機付けを検証!

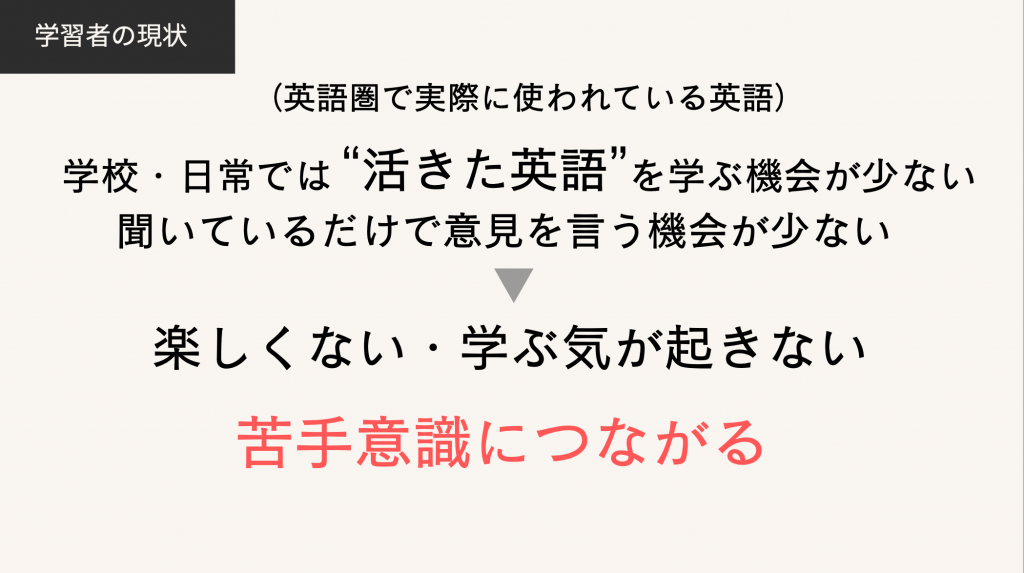

学校では「活きた英語」を学ぶ機会が少ない。活きた英語とは英語圏で実際に使われている英語のこと。

聞いているだけの座学が多く、自身の意見をいう機会が少ない。そのため英語学習に対し楽しくないと感じ、学ぶ気が起きず、苦手意識に繋っているのではないか。

そもそも学習者に苦手意識を感じさせない学習法はないのか?学習者の親御さんは英語学習をどう捉えているのだろうか?

学習者のみならず、学習者を取り巻く環境や保護者の関わり・保護者の英語学習の捉え方が子どもの英語学習に影響を与えているのではないか。

本プロジェクトの目的は、”英語初等教育における苦手意識に繋がらない学習方法”を見つけます!

小学5・6年生が楽しく英語を学び、主体的にコミュニケーションできる力を育むことを目的に、ワークショップ形式のイベントを設計。1〜3月にイベントを開催します。

さらに、親子関係が子どもの英語学習への動機づけにどのような影響を与えるのかを、質問紙を用いて科学的に検証しています。

▼完了までのステップ

①IdeaStoaに相談

このプロジェクトは、「子どもの英語学習に親の関わりはどう影響するのか?」という問いから始まりました。最初にIdea Stoaに相談し、実験プロジェクトとしての進め方を話し合いました。背景には、英語教育や親子関係に関心を持ち、アイデアピッチにも挑戦したことがあります。そこで得たフィードバックを元に、実際にイベントとして形にしていくことを決意しました。

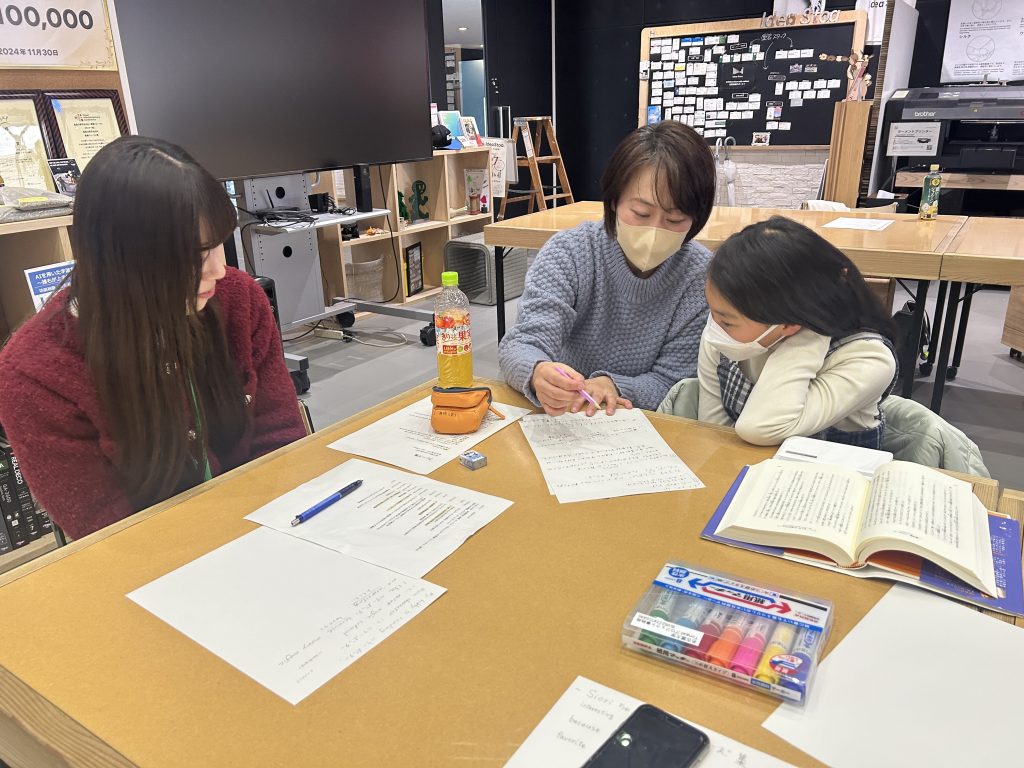

②質問紙の学習とイベント設計

まず行ったのは、親の養育態度と子どもの英語学習意欲の関係を調べるための質問紙の設計です。既存の「養育態度尺度」を参考に、保護者が答える形式で、4件法を中心としたアンケートを作成しました(事前・事後で同じ内容)。その上で、小学5・6年生と保護者を対象に、英語への興味を引き出せるワークショップ内容を練り上げ、3回に分けて実施する設計としました。

③イベント実施

2025年1月〜3月にかけて、3回のワークショップを実施しました。

- 第1回:「趣味を英語で紹介する」プレゼンを実施。親しみのあるテーマを英語で話すことで、学習意欲を高める工夫をしました。

- 第2回:「英語名刺づくり+ゲーム」。参加者とスタッフの交流時間を増やすよう改善しました。

- 第3回:「スタッフと英語でゲーム」。2回目の内容を引き継ぎ、さらに自然に英語を話す環境を意識しました。

どの回も、事前・事後アンケートを保護者に実施し、学習意欲や親の関わりの変化を観察しました。

④教授からのアドバイス

グローバル・マルチキャンパス推進機構の横井教授に実験の紹介をしました。横井教授は英語教育や国際的な学びの現場で豊富なご経験を持っているため、「親子の関わりと英語学習意欲」に関する取り組みにも関心を寄せてくださいました。今後の英語学習へのアプローチや、子どもたちが英語を学ぶ上での必要な視点について、貴重なご意見をいただくことができました。

⑤実験の成果

今回の実験では、英語を楽しく学ぶための仕掛けや、親の関わり方が子どもの学習意欲にどう影響するかを観察してきました。

3回のワークショップを通して、「親が見守る中で子どもが挑戦する」「親自身も英語を楽しむ姿勢を見せる」といった関わり方が、子どもたちの意欲を引き出すきっかけになることが見えてきました。

また、保護者の感想からは「家でも英語の話題が増えた」「子どもの意外な一面が見られてうれしかった」といった前向きな声も多く、親子で一緒に学ぶ場の可能性を改めて感じました。

⑥IdeaStoaFestivalでの進捗・成果報告

この取り組みの成果は、Idea Stoa Festivalでも報告されました。Idea Stoaで活動するすべてのプロジェクトが集まるこのイベントでは、多様なテーマや視点が交錯し、発表を通じて参加者同士の活発な意見交換にもつながりました。実験のプロセスや学びの共有は、他の参加者にも新たな気づきを与えました。

今回の成果をもとに、今後も実践的な英語学習のあり方を探っていきます!

メンバー

市川緋美花

南山大学 外国語学部 英米学科

坂井歩美

南山大学 外国語学部 英米学科