AIと創る未来の勉強法! – 個人最適な方法を学習するアプリ開発 –

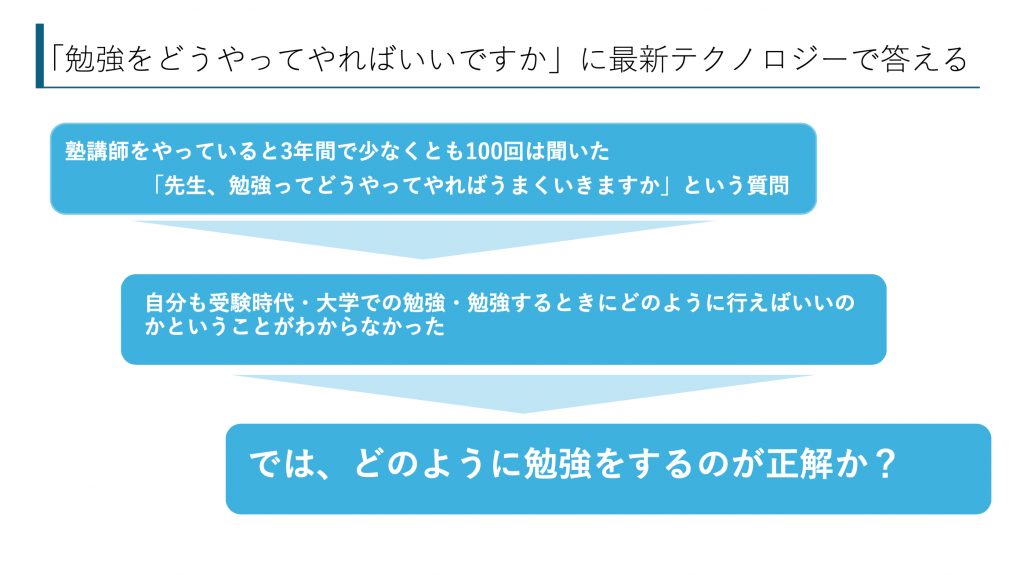

塾講師の経験より、塾生から「勉強はどうやってやればうまくいきますか?」と質問されることが多い。

自分も受験の時どのように勉強をするといいか分からなかった。

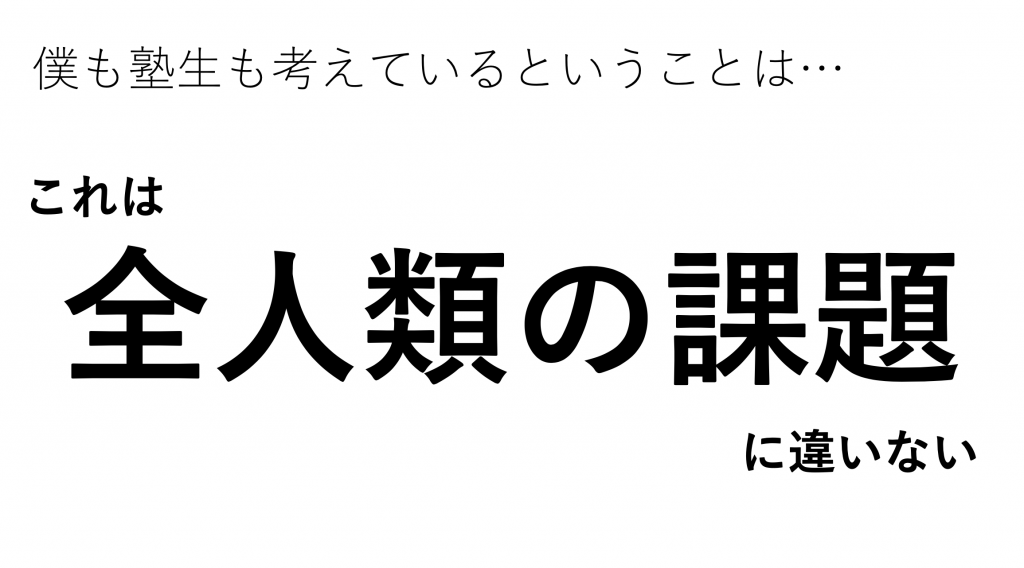

ということは、これは【全人類の課題】ではないか。

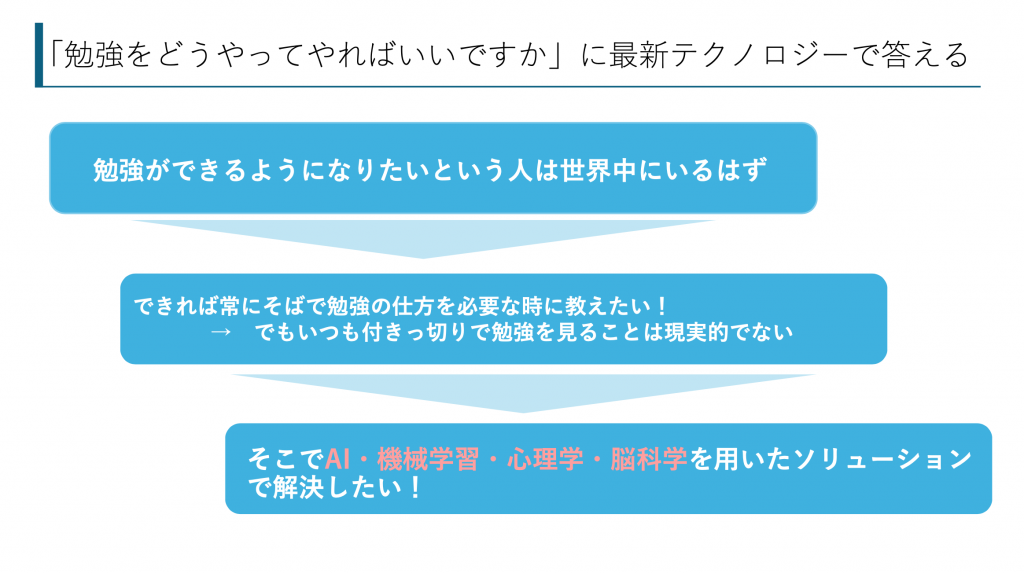

勉強ができるようになりたいという人は世界中にいるはず。

そこで「勉強をどうやってやればいいですか」に最新テクノロジーで答えたい。

AI・機械学習・心理学・脳科学を用いたソリューションで解決したい!

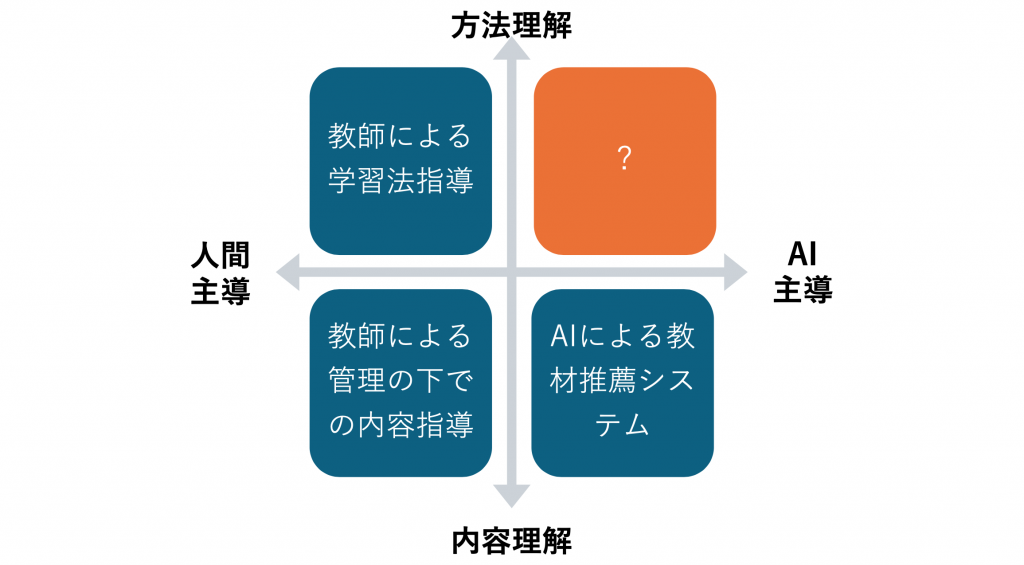

AI主導の方法理解できる教育システムについてアプリ開発を目指します!

本実験プロジェクトの目標は、学生アイデアファクトリーにて「最優秀賞」を獲得すること。

10月末に予定されています。

学生アイデアファクトリーリンク先:https://si-fa.net

▼実験報告

学生アイディアファクトリーは、特定非営利活動法人日本科学振興協会(JAAS)が主催する、学部生・高専生が抱く科学への夢、自由な発想、独創的な研究アイデアを発掘し、それを開花させるプロジェクトになります。採択された坊田さんは、サマーキャンプ合宿で出会った仲間たちと共にアイディアを深め合い、最終2024年10月27日の東京・日本科学未来館で開催された「学生アイデアファクトリー2024 ファイナルプレゼンテーション」に出場しました。

学生全員によるポスター発表に加え、事前に選抜された8名のファイナリストがステージで口頭発表を行いました。

坊田さんは結果、最優秀賞には選ばれませんでしたが、研究アイディアに興味を持った企業からの賞賛の声をいただき、学びの多い経験となりました。

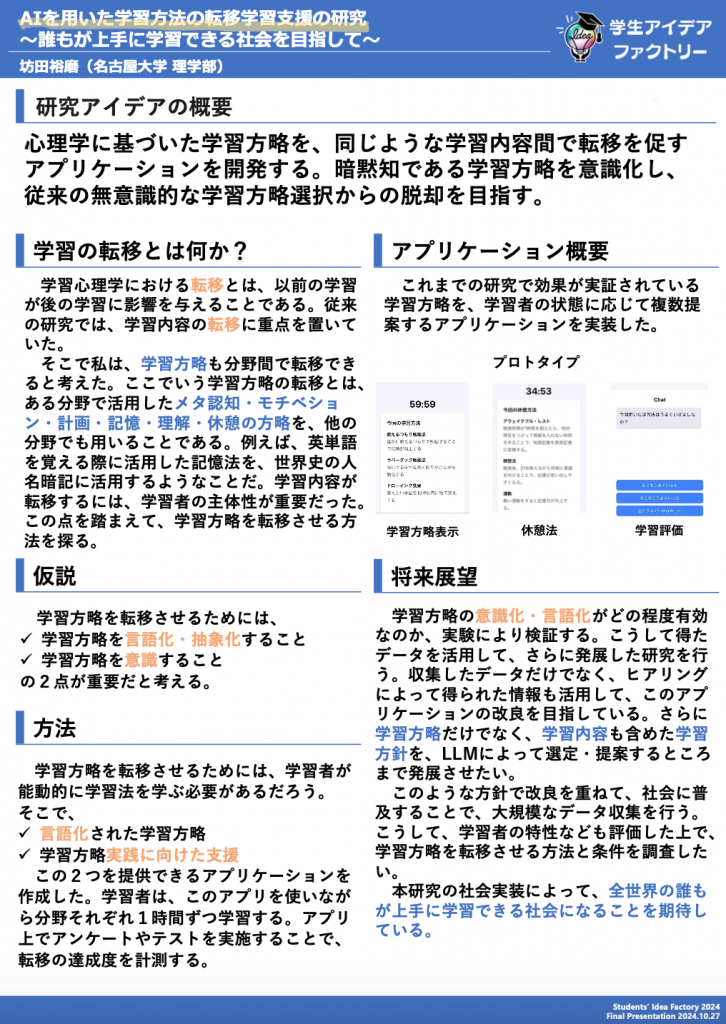

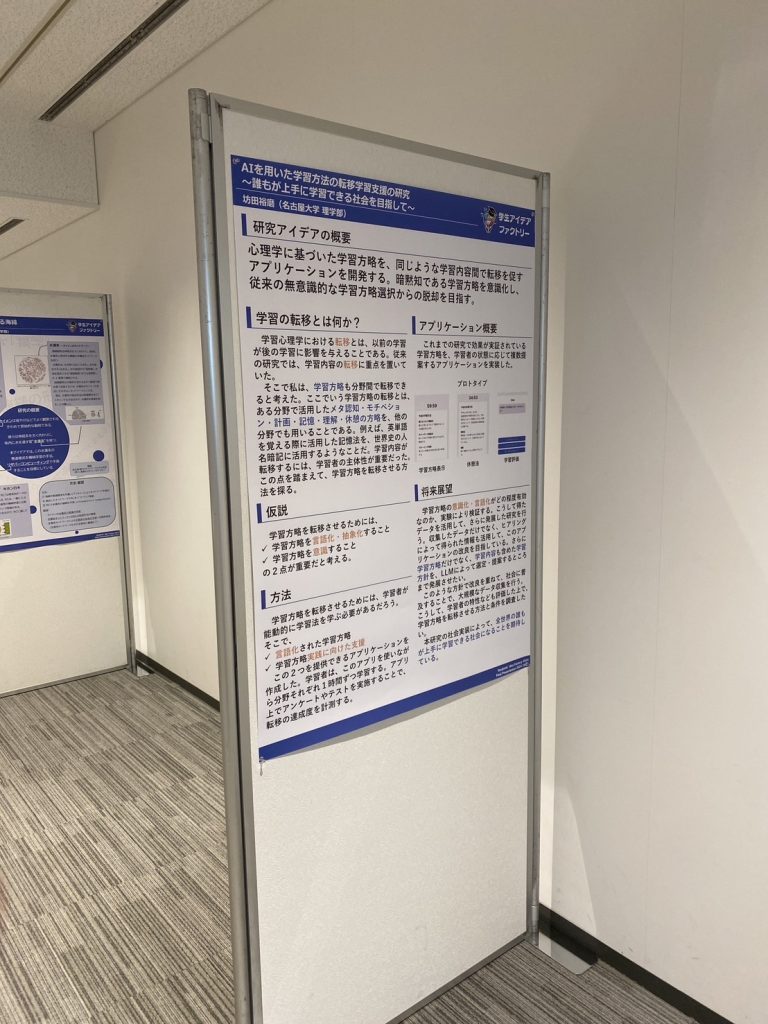

▼ポスター発表

▼テーマ

「AIを用いた学習方法の転移学習支援」〜誰もが上手に学習できる社会を目指して〜

▼研究の目的

- 心理学を活用し、異なる分野の学習方略を転移できるアプリを開発

- 学習方略を意識化し、無意識的な学習からの脱却を目指す

▼転移学習とは?

- 以前の学習が別の学習に影響を与えること

- 例:英単語の記憶法を歴史の人名暗記にも応用する

▼アプリの特徴

学習評価とフィードバックの実施

学習方略の言語化・抽象化 → 使える学習法を明確にする学習方略を意識する仕組み → 能動的な学習を促進

個々の状態に応じた学習方略の提案

▼完了までのステップ

①アイデアの発案

今回のアイデアは塾講師の経験より、塾生から「勉強はどうやってやればうまくいきますか?」という質問が多く、自身の受験の時にもどう勉強するといいか分からなかった。それぞれが同じ問いを抱いていたことがきっかけになりました。そこで、最新のテクノロジーを使って解決したいというアイデアが生まれました。

②IdeaStoaとの連携

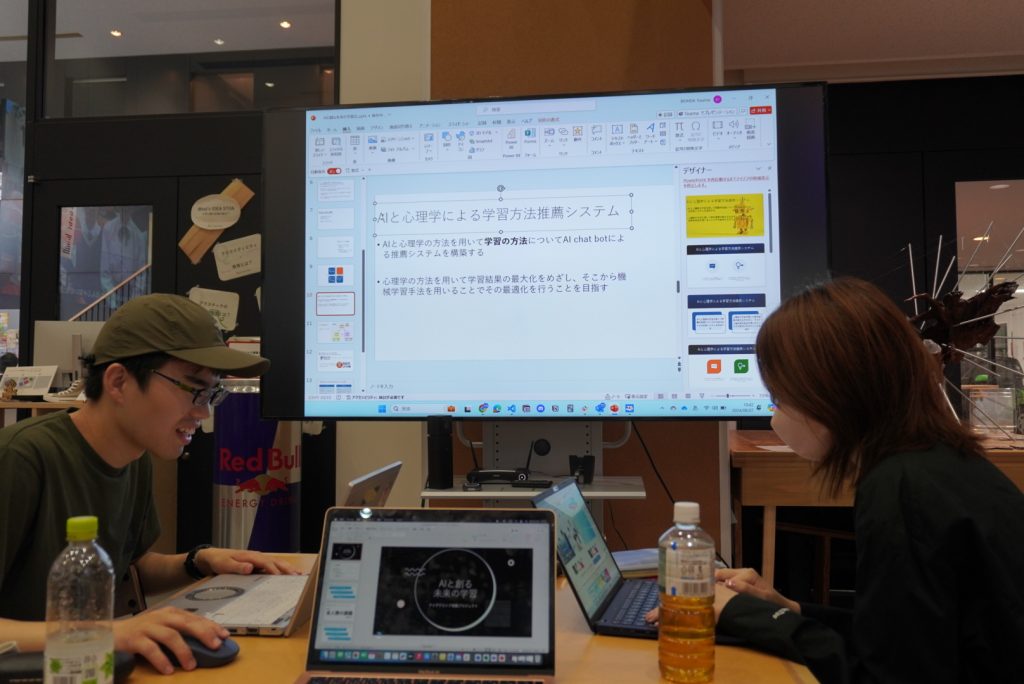

ホームページでIdea Stoaの実験を知り、仲間やサポートを求め相談にきました。「AI×ゲーミフィケーション×勉強」をテーマに、学習方略の転移をサポートするアプリを考案。IdeaStoaの学生コミュニケーターが仲間として協力しました。

③アプリ開発

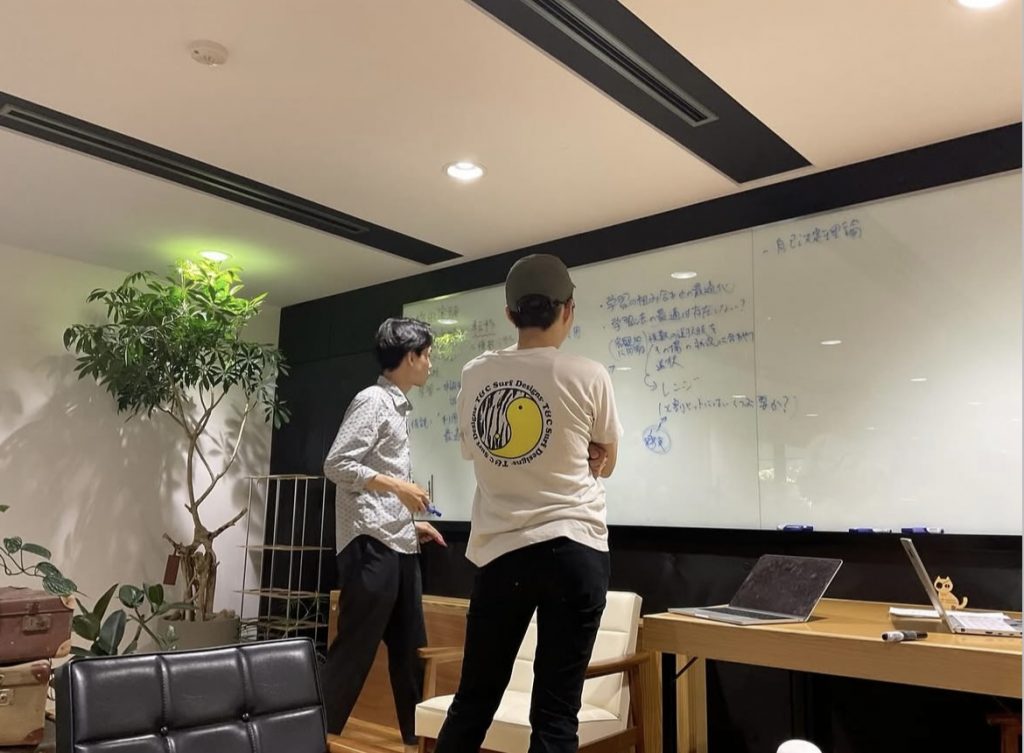

心理学専攻やプログラミングの得意な仲間たちにも声をかけ、坊田さん主導に、プロジェクトが進行していきました。ターゲットや課題を再定義 ・アイデア発散とアイデア収束 ・アプリのデザイン・プロトタイプや実際のアプリを使い、フィードバックするなど仲間たちと協働して進めていきました。

④実験・検証

学習方法の転移がどれだけ効果的かをデータ収集し、改良しました。

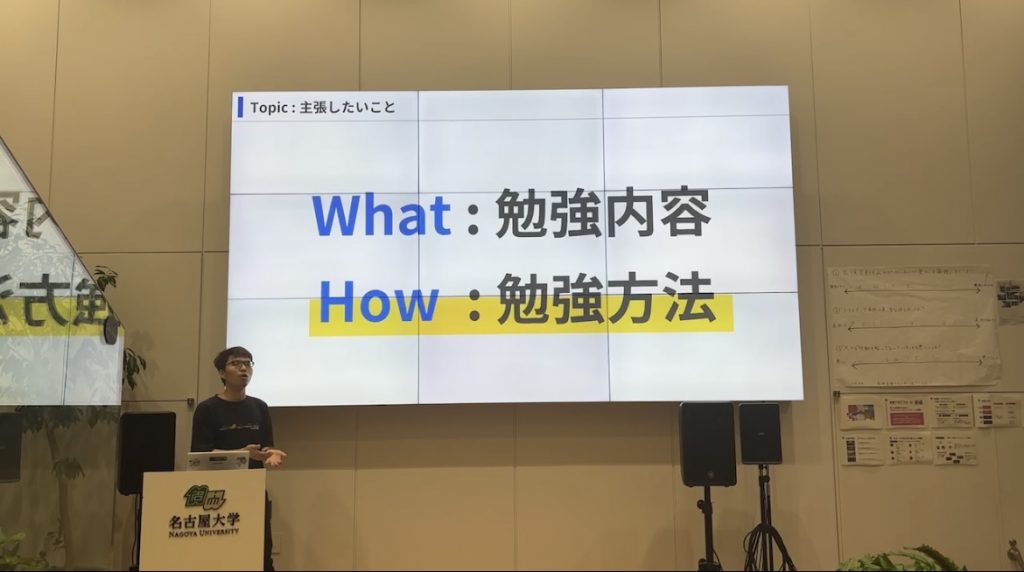

⑤プレゼンテーションの準備

学生アイデアファクトリーでのファイナルプレゼンテーションに向け、IdeaStoaを貸切にして、プレゼンの練習を繰り返しました。何度もスライドを直して分かりやすく伝わるプレゼンに仕上げました。

⑥学生アイディアファクトリーの出場

当日はポスター発表のみで、ステージでプレゼンする選抜メンバーには選ばれませんでしたが、研究アイディアに興味を持った企業からの賞賛の声をいただきました。

⑥Idea Stoa Festivalで成果報告

この取り組みの成果は、Idea Stoa Festivalでも報告されました。Idea Stoaで活動するすべてのプロジェクトが集まるこのイベントでは、それぞれの実験成果が共有され、参加者同士の活発な意見交換にもつながりました。坊田さんの発表をきっかけに、似た課題に取り組む他のプロジェクトとの交流が生まれ、新たな連携の可能性も見えてきました。

その後、

坊田さんの学習アプリは現在改良を重ねながら、さらなるユーザー体験の向上を目指しています。実際のユーザーからのフィードバックをもとに、より直感的で楽しく学べるデザインに変更したり、AIの精度を高めるためのアルゴリズム改善を進めています。また、「勉強のやり方がわからない」という声に対して、学習スタイル診断機能や、ゲーミフィケーション要素を取り入れた「毎日続けられる仕組み」も強化されつつあります。

今後は教育系のスタートアップへの発展も視野に入れて活動を続けています。小さな疑問から始まったこのプロジェクトは、今も教育の未来への挑戦をし続けています!

メンバー

坊田裕磨

理学部物理学科B3